眼科を受診すると、多くの方が「眼圧は一定ではないのですか?」と疑問を持たれます。

実は 眼圧(IOP:intraocular pressure)は常に変動している 生体データです。血圧や体温が時間帯や季節で変動するのと同じように、眼圧も1日の中や季節ごとに動きがあります。

ただし、この「眼圧のゆらぎ」は個人差が大きく、緑内障の診断や治療方針、手術後の管理において非常に重要です。本記事では、眼科専門医の立場から「眼圧変動」の基本を患者さん向けにわかりやすく解説します。

なぜ眼圧は変動するのか

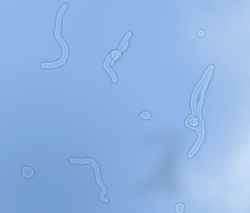

眼圧は、眼の中の房水(ほうすい)の

- つくられる量

- 排出される量(線維柱帯、ぶどう膜流出路)

- 全身の循環・自律神経の影響

によって決まります。

これらは一定ではなく、生体リズム・姿勢・睡眠・自律神経・気温・気圧など、多くの要因によって日々変動します。したがって、たとえ同じ人でも「昨日の眼圧」と「今日の眼圧」は異なることが普通です。

眼圧の日内変動

● 朝が高く、夕方に下がる傾向が多い

一般的には、

- 早朝〜午前中に眼圧が高い

- 夕方〜夜にかけて下がる

というパターンが多いとされています。

理由としては、

- 起床前後は房水流出が低下しやすい

- 睡眠中は体が水平になり眼圧がやや上がる

- 自律神経の働きが日中とは異なる

などが挙げられます。

● 緑内障の方では変動幅が大きいことも

特に注意すべき点として、緑内障の方は一般よりも眼圧の変動幅が大きい傾向が知られています。

ある時点での眼圧が正常でも、

- 早朝にだけ高くなる

- 深夜に上昇している

ということもありうるため、単回の測定だけで病気の安定性を判断できない場合があります。

● 日内変動検査(グラフ化)が有効な場合も

必要に応じて、

- 午前・午後で複数回測定する

- 入院して一日を通して測る

といった「日内変動検査」を行うことがあります。

緑内障の進行度合いや薬の効果判定に役立つため、治療方針の決定に欠かせないケースもあります。

眼圧の季節変動

● 冬は高く、夏は低くなることが多い

複数の研究で、眼圧には明確な「季節性」があると示されています。

- 冬(気温が低い) → 眼圧が上がりやすい

- 夏(気温が高い) → 眼圧が下がりやすい

この理由は完全には解明されていませんが、以下が関与すると考えられています。

・寒さによる交感神経優位(房水流出低下)

・末梢血管の収縮

・体の水分バランスの変化

・日照時間の影響による自律神経変化

特に冬場には「普段よりも眼圧が高めに出る」方が増えます。

緑内障の方では冬に視野進行が進む報告もあり、定期検査の間隔を縮めることもあります。

地域差による眼圧の違い

● 気圧・標高が眼圧に影響する

地域差として最も大きいのは 標高(気圧) です。

- 高地(気圧が低い地域)では、角膜の厚みや眼球の物理的環境が変わり、眼圧がやや低めに測定される

- 海抜ゼロ付近では標準的な値で測定される

といった傾向があります。

● 気候による地域差

- 寒冷地:冬季の眼圧上昇が大きい

- 温暖地:季節差が比較的少ない

また、都市部・地方といった地理的要因で、生活リズム(睡眠時間、ストレス、交感神経活動)が異なり、眼圧傾向に影響する可能性もあります。

眼圧変動が特に問題となるケース

以下に該当する場合は、より注意深い観察が必要です。

- 正常眼圧緑内障(日本人では最も多いタイプ)

→ 平均眼圧は正常でも、上昇する瞬間があると進行につながる - 早朝に症状(頭痛・眼痛)を感じる方

- 手術後で眼圧が不安定な時期

- ステロイド使用中(上がりやすい)

- 血圧が低い/睡眠時無呼吸症候群がある(夜間眼圧上昇と関連)

眼圧変動の性質を把握し、必要に応じて測定のタイミングを調整することで、より適切な治療に結びつきます。

まとめ:眼圧は「その瞬間だけの値」では判断できません

- 眼圧は 時間帯・季節・地域 などさまざまな要因で変動する

- 特に 緑内障では変動幅が大きい

- 検査は「一回だけの値」ではなく、経時的な推移 が大切

- 気になる方は、どの時間帯に測定したのかメモしておくことも有効

眼圧の傾向や変動を知ることで、緑内障の早期発見や進行抑制に役立ちます。

患者さんのライフスタイルに合わせて眼圧測定のタイミングや治療計画を一緒に考えていくことも大切です。

※さらに詳しく知りたい方はこちら

コメント