先日、「緑内障と運転」についての眼科セミナーに参加させていただきました。そこで西葛西・井上眼科病院の 國松 志保 先生が講演されていた内容について少し触れていきたいと思います。

はじめに:緑内障でも運転していいの?

緑内障と診断された後、「運転は続けられるのか?」という不安を抱える方は少なくありません。特に岐阜県のような車が生活必需品である地域では、免許の返納は日常生活や自立性に大きく関わります。本稿では科学的データを基に、緑内障患者の運転に関するリスクや判断ポイントをわかりやすく解説します。

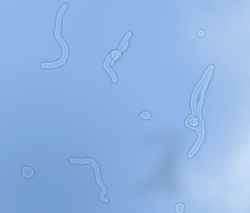

緑内障とは?

視神経が徐々に障害され、視野(見える範囲)が狭くなる病気です。初期は自覚症状が乏しく、多くの患者が気づかないまま進行します。一度失われた視野は回復しないため、早期発見と定期的な検査が重要です。

<緑内障についてはこちら>

視野と運転リスクの関係

研究から見える視野制限と事故率

シミュレーター評価と現実の差

- 緑内障患者のシミュレーター評価では重大エラー率が約2倍に増加します。

- 夜間や複雑な交差点では反応が遅れ、信号や歩行者の見落としが増加します。

自覚症状とのギャップ

- 日本の調査では、緑内障患者の約64%が「運転に問題なし」と答えたにもかかわらず、視野欠損が進行している例が多数いました。(初期23% → 中期37% → 後期42%という自覚率)

- 自覚と実態のズレは、視力が保たれていることで「見えているつもり」になってしまうことが原因とされています。

なぜ視野欠損が運転に影響するのか?

周辺視野と運転

周辺視野は、横から飛び出す歩行者や車に気づくために不可欠です。視野が狭まると「トンネルビジョン」のような状態になり、危険を見落としやすくなります。

認知・注意機能の関与

緑内障患者は分割注意や処理速度に問題を抱えることがあり、複数の情報を同時に処理する交差点や合流時に対応が遅れやすくなります。視覚認知能力の低下は事故リスクの増加と関連しているとされています(UFOVテストによる研究)。

視野検査は重要だが万能ではない

視野検査は、緑内障による視野障害の客観的評価に役立ちます。しかし、運転可否を判断する唯一の指標ではありません。

- 運転には視野以外に、動体視力・判断力・注意力などの要素が求められます。

- 実際には、視野に欠損があっても補償行動(慎重な運転、確認の徹底)により安全を保てる人もいます。

- 逆に、視野検査の結果が基準を満たしていても、注意力不足で運転に危険が伴う例も存在します。

総合的な判断には以下が必要です:

- 視野検査の数値

- 本人の自覚と運転習慣

- 過去の事故歴

- シミュレーター評価

- 家族や医師の意見

日本国内の実例:運転外来の活用

視野検査だけで判断できない問題を補完するため、全国で「運転外来」という専門外来の整備が進んでいます。

2019年に国内初の運転外来を設立。ドライビングシミュレーターで視野障害と運転の関連を評価し、安全な運転方法を提案。

井上眼科と共同研究。視野に問題があるにも関わらず自覚がないケースを多数発見し、医師の介入の重要性を提示。

緑内障や網膜色素変性症などで視野に障害があり、運転に不安を感じる患者さんのために、 運転外来を実施。シミュレーターを使って「模擬運転」を行い、交通標識や信号機、飛び出しなどへの対応を調査。

● 名古屋市立大学 医学部附属東部医療センター(2025年開設)

2025年4月設立。視線追跡付きシミュレーターを導入。リプレイ機能を活用し、視線の動きを確認・評価を行い、安全運転に関する具体的なアドバイスを提供。

実際の対策と助言

✅ 定期的な検査

年1回以上、視野検査を受けて見え方の変化をチェックしましょう。

✅ 危険状況の回避

夜間、悪天候、混雑時の運転を避けることが事故リスクの低下に役立つとする報告もあります。

✅ シミュレーター・トレーニングの活用

視覚認知能力を評価し、注意力や判断力を鍛える訓練も選択肢です。

✅ ドライブレコーダー活用

自分の運転映像を見返し、注意不足や盲点に気づくことができます。

✅ 周囲との連携

医師や家族と情報を共有し、不安があれば早めに相談する姿勢が重要です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 初期や中期の緑内障でも運転はできる?

→多くの方は可能ですが、視野障害のパターンにもよって異なるため定期検査と注意深い運転が前提です。

Q2. 問題を感じていないなら安全?

→ 視野の自覚症状は乏しいことが多く、自己判断は危険です。

Q3. 運転をやめるべきタイミングは?

→ 視野欠損が著しい、運転に不安を感じる、周囲から指摘を受けた時などが検討の目安です。

まとめ

- 緑内障は重篤になると視野障害を引き起こし、運転リスクを高める可能性がある疾患です。

- しかし、視野検査だけで運転の可否を決めることはできません。

- 実地評価や医師の診断、本人の運転歴、自覚症状、家族の意見などを組み合わせた総合判断が不可欠です。

- 必要に応じて、運転外来の活用や補償行動によって、事故リスクを下げながら運転を継続することは可能です。

安心・安全な運転のために、自分の“見え方”を定期的に見直しましょう。

コメント