はじめに|加齢黄斑変性と抗VEGF治療とは?

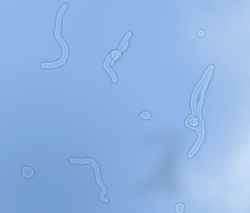

加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい)は、視力の中心を担う「黄斑」という部分が加齢によって障害される病気で、日本だけでなく世界中で高齢者の失明原因の上位に挙げられています。特に「新生血管型(※以前は「滲出型」)と呼ばれるタイプでは、網膜の下に異常な血管(新生血管)が発生し、出血やむくみを起こして視力が急激に悪化します。

<新生血管型加齢黄斑変性の診療ガイドライン>

その進行を抑えるために行われるのが、「抗VEGF治療」と呼ばれる目の中に注射を打つ治療です。抗VEGF薬は、新生血管の成長を促す物質(VEGF)を抑えることで、病気の進行を食い止めたり、視力の回復を目指したりする薬です。

抗VEGF治療についていつまで続けるのという疑問に眼科専門医が解説します。

抗VEGF治療は、いつまで続けるの?

これは非常によくあるご質問です。答えから先にお伝えすると、

「人によって異なりますが、長期的な治療が前提となる場合が多い」

「ただし、治療回数を減らしたり、いずれ終了できる可能性もあります」

というのが正確な答えです。

治療の初期:最初の3か月は連続注射が基本

治療を始めたばかりの方は、まず1か月ごとに3回連続で注射を行う「導入期」があります。この期間に病気の活動性を抑えられるかが、今後の治療の方向性を決める重要なポイントになります。

その後の治療方針:TAE法とPRN法

導入期のあと、病状が落ち着いた方に対しては、「TAE法(Treat and Extend)」や「PRN法(Pro Re Nata)」などの治療スタイルが選ばれます。

TAE法:注射を継続しつつ、徐々に間隔を延ばしていく方法(例:4週→6週→8週…)。再発がなければ、最終的に注射を終了する可能性も。

PRN法:毎月検査を行い、悪化が確認されたときのみ注射を行う方法。通院頻度は高くなるが、注射の回数は減らせます。

治療終了(離脱)はできるのか?

一部の患者さんは治療を終了できる可能性があります。病状が安定し注射の間隔を延ばしても悪化しない、1年以上再発がない場合などは主治医の判断で治療を中断することもあります。ただし、治療をやめたあとも定期的な画像検査は必要です。

<過去の報告>

1. T&E法による治療終了の報告例(日本国内)

Ichiyama et al., 2019 / 日眼会誌

- 対象:T&E法で治療を行った加齢黄斑変性の患者88名

- 結果:3年以上のフォローアップで、約20%の患者が治療終了可能と判定された。

- 詳細:12週以上の間隔を維持し、1年以上病状が安定していた患者が多かった。

- コメント:活動性が完全に消失した「非活動性MNV」と判断された症例では、治療終了後も安定を保つケースが多い。

2. 海外の報告(オーストラリア)|Fight Retinal Blindness! registry

- 報告元:オーストラリアの大規模レジストリ研究「Fight Retinal Blindness!」

- 期間:5年追跡

- 結果:抗VEGF治療を開始した患者のうち、5年後に約13〜20%が治療終了(中断)に至っていた。

- 考察:T&E法の導入によって、治療が個別化され、離脱可能な患者を見極めやすくなったと報告。

治療の継続が難しい場合はどうする?

治療継続が困難な場合でも、高額療養費制度や通院支援、新しい長時間作用型薬剤の選択肢もあります。主治医や病院スタッフと相談することで、治療の負担を減らすことが可能です。

治療は未来への“視力貯金”

抗VEGF治療は、将来の視力を守るための“視力貯金”のようなものです。見えるうちに始めることで、大切な人の顔や趣味、生活をこれまで通り楽しめる毎日を守ることができます。

まとめ|抗VEGF治療は終わりの見えない治療ではありません

加齢黄斑変性に対する抗VEGF治療は、長期化することもありますが終了できる可能性もあります。治療法には柔軟性があり、将来的には新しい薬剤の登場も期待されています。焦らず、あきらめず、主治医と相談しながら続けていくことが大切です。

コメント