ドライアイとは

ドライアイの仕組み

ドライアイは、目が乾いて不快感を感じる病気です。パソコンやスマートフォンを長時間使ったり、空気が乾燥した環境にいることで、目が乾きやすくなります。

目は「涙」で保護されています。涙には、目を潤す水分と、蒸発を防ぐ油分があります。これがうまく働かないと、目が乾燥してしまいます。日本では約22%の成人がドライアイと診断されています。

どんな人に多い?

- パソコンやスマートフォンをよく使う人

- エアコンの効いた部屋で長時間過ごす人

- 中高年の方(特に女性)

ドライアイの原因

ドライアイの原因は大きく2つに分けられます。

- 涙が少なくなる (涙液減少型ドライアイ:涙液の分泌量が低下するタイプ)

- 加齢や体の病気(例:シェーグレン症候群)による影響

- 薬の副作用(抗コリン薬や抗アレルギー薬など

- 涙がすぐ蒸発してしまう (蒸発亢進型ドライアイ:涙液が正常に分泌されても蒸発が過剰になるタイプ)

- 長時間のパソコン作業でまばたきが減る

- エアコンや強い風、低い湿度など環境要因

- 目のふちにある「油を出す腺(マイボーム腺)」のトラブル

上記2種類のタイプに加え下記の要素が加わります。

- コンタクトレンズの長時間装用 (当院でのコンタクトレンズ処方についてはこちら)

- 睡眠不足やストレス

- 栄養不足(特にビタミンA)

ドライアイの症状

ドライアイになると、次のような症状が出ます:

- 目がゴロゴロする

- 目が乾いて痛い

- 目が疲れやすい

- ピントが合いにくくなる

- 充血する

これらの症状が続く場合は、早めに眼科を受診しましょう。

ドライアイの診断と治療

眼科での診断方法

問診をした後で、必要があれば下記のような検査を行うのが一般的です。いずれの検査も比較的短い時間で済み、痛みなどは伴いません。

- 涙の量を測る検査 (シルマーテスト:涙の量を測定)

涙の量を調べる検査です。専用の細い濾紙(涙紙)を目の下瞼にはさんで瞼を閉じ、5分間でどのくらいの長さ分の涙が染み込んでくるかを調べます。

- 目の表面の状態を調べる検査

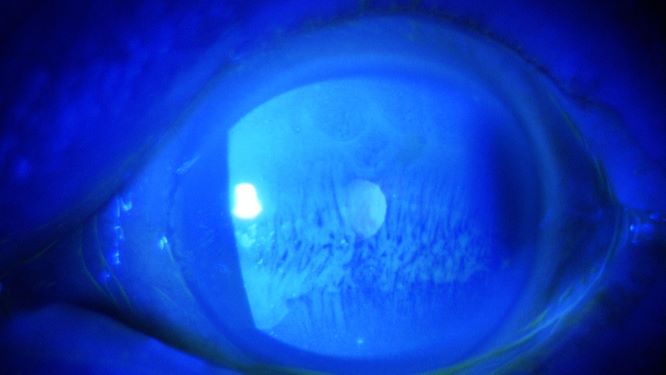

角膜フルオレセイン染色:黒目の傷を確認

目の表面の状態を検査するには、フルオレセインという黄色い染色液で目の表面を染め、顕微鏡を使って調べる方法がよく用いられます。角膜や結膜に傷や凹凸などがあると、その部分が染まって見えます。

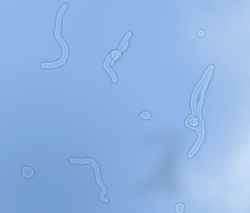

涙液破壊時間(BUT:Break Up Time:):涙の安定性を評価

瞬きをしない目を開けたままの状態で、涙の層がどのくらいの時間で崩れるかを顕微鏡で観察・測定します。

治療方法

- 目の温め(温罨法)

- 温かいタオルを目に当てると、目の油分が出やすくなります

- 生活改善

- パソコン作業中に意識してまばたきを増やす(集中しているときは瞬きが減少します)

- 部屋の湿度を保つ

- 点眼薬

- 人工涙液、ヒアルロン酸の目薬:目を潤します

- ムチン分泌促進目薬:目の表面の油成分を増やします

- 炎症を抑える薬:ひどい炎症がある場合に使います

- 涙点プラグ、涙点閉鎖術

- ドライアイが重度の場合、涙の排出を防止(鼻へ流れていくのを防止)する目的でプラグを挿入したり、外科的に糸で縫合します

ドライアイの予防

- 定期的な休憩

- 長時間目を使う作業を行う際は、20分ごとに20秒間、遠くを見る「20-20-20ルール」を実践するとよいでしょう。

- 正しい姿勢

- 作業をするときは、椅子と机の高さを調整し、画面の位置が目の高さより少し下になるようにすることが重要です。

- 環境の改善

- 照明を適切に調整し、乾燥を防ぐために加湿器を利用しましょう。

- メガネやコンタクトの見直し

- 視力に合った矯正器具を使用することが大切です。必要に応じて眼科医に相談してください。

- 涙液補充

- 日頃より、人工涙液のような目薬を使って目の乾燥を防ぎましょう。

- 食生活の改善やサプリメントの摂取

- オメガ3脂肪酸(EPA、DHA)、ビタミンA、ビタミンDなどの成分は、黒目の角膜や涙の質を改善し、ドライアイを予防する効果があります。

- マッサージや温湿布

- 目の周りを軽くマッサージしたり、温かいタオルを目の上に置くことで血行を改善し、疲労を軽減できます。

注意点

- サプリメントはあくまで補助的なもので、根本的な治療ではありません。

- 症状が続く場合は眼科医の診察を受け、適切な治療を受けることが重要です。

- サプリメントの過剰摂取には注意し、用法用量を守るようにしてください。

ドライアイは、現代の生活習慣と深く関係しています。放っておくと、目の炎症や視力低下につながることもあります。少しでも不快な症状を感じたら、早めに眼科で相談しましょう。

#詳しく知りたい方はこちら